【摘要】明治期是日本社会历史的重大转折点,在"文明开化"理念的冲击下,传统汉学定于一尊的地位被打破,《诗经》作为儒家经典的传统释义被置于西方近代科学背景之下,在明治时期的社会语境中获得"再经典化"。本文拟从明治期日本"中国文学史"语境中考察《诗经》源文本如何获得经学意义上的"祛魅"及文学意义上的"返魅"。

【关键词】《诗经》明治维新 中国文学史经典重构Abstract: The Meiji period is a major turning point in Japanese social history. Under the impact of the concept of "civilization and enlightenment", the statusof traditional Sinology with the greatest authority was broken. The Shi King, as a traditional interpretation of Confucian classics, was placed under the background of modern western science. And it acquired "re-canonization" in the social context of theMeiji period. This study intends to investigate how the source text of The Shi King obtained"disenchantment" in the sense of classics and "re-enchantment" in the sense of literature in the context of the "History of Chinese Literature"in Japan during the Mej Period.

Key words: The Shi King, The Meiji period, History of Chinese Literature, Classical reconstruction《诗经》是中国最早的一部诗歌总集,也是影响中国及周边国家政治文化数干年之儒家经典。作为东亚地区汉文字圈的重要国度——日本,从古代便深受中国文学文化的浸淫,将《诗经》深耕于扶桑之壤,以至盛开。

日本明治维新以来,其感慨于西方的船坚利炮,又鉴于东方文明的西风残照,发出"文明开化"之令;仿照西方的体制,将传统的以儒家经学为主的知识体系打破,并批判其"鹜于词章记通之末节,陷于空理虚谈之歧途",从而建设了诸如文学、哲学、物理学等一批新型学科,走上了从传统学术向近代学术的转型之路。这其中不乏诸多汉学家,他们一方面深受中国文学文化的熏陶,具有十分扎实的汉学功底;另一方面又接受了明治维新的洗礼,先于当时的中国汲取欧美的新知,与旧识融会贯通,在中国文学研究上开创了一片生生不息之景象,尤以明治期撰写及出版的"中国文学史"之多为证。"文学史"并非中国及日本的传统体裁;而是从欧洲远渡至日本,"中国文学史"这一新荒之地,便由日人代耕,且成绩斐然。

"文学史是借着科学的手段、以回溯的方式对民族精神的一种塑造,目的在于激发爱国情感和民族主义"1(前言P2),日本"中国文学史"的书写对民国时期我国的"中国文学史"书写产生了深远影响,通过以"文学史"的方式来进行民族文学的回溯,谱写国家文学脉络,"以完成关于幅员辽阔、文明悠久的'祖国'的想象"【1】(P3),达到民族文学文化自信之目的,若说这是我们书写"文学史"的目的,那么日本明治期,汉学家所进行的"中国文学史"书写,则也是其某种程度上的"追根溯源,考镜源流"。古代日本长期追随古代中国,可以说并未将汉文化置于"外国文化"来看待,而是等同于"本国文化",在明治期以来,这种"汉文化"及"汉文学"经历了本质性的转变,"明治以前的传统汉学,取一种模仿、追随的心态,以中国儒佛、文史经典为范本,借助中国文化进行自身文化的繁衍和创造;明治以后的中国学,更多的是在西方近代学术观念、实证方法的指导下,把中国古代文化作为一种文本,进行客观的研究和理性的批判。"【2】(P3)这一重大转折,使得长期耳濡目染的"汉学"从主体变为客体,从"本国文化"变为"异文化",江户时期以儒需学为意识形态的统治也随之趋于变化。那么,这种转变对于近代日本来说是一次脱胎换骨的近代化之路,对干"汉学"来说则是一次面临转型的必由之道。居于其中的汉学家则是弥缝旧与新、古与今的承前启后之人物。"他们身上有两个特点∶'第一;他们是带着前一时代的文化特征进入新时代的幸运者;这使得他们不同于只比他们小几岁却完全在近代喜事教育中成长起来的学者'…·新日时代文化氛围的交集,使他们易于完成'承前启后'的历史过渡期的重任。"【2】(P18)故而,作为儒家经典的《诗经》亦随汉学家的著述完成其近代的身份转变和经典重构。他们的汉学研究既有古代中国传承下的身影,又具当时西方先进思想的吹漾,"一方面中国作为日本汉学家的'他者'启迪汉学家们对'自我'的认识和反省;另一方面,日本和中国一起构成'自我',作为亚洲的身份去关注西方的'他者',这样的双重身份使其对中国的认识十分有趣。"【2】(序二P4)因此,对于我们现在而言,日本"中国文学史"的研究,则是将之作他山之石,渡河之舟,使得能从现代来观照当时《诗经》的近代经典化之路。"邻壁之光,堪照借焉"【3】(P166),对于邻国日本的汉学研究,不能"把它当成一种死学问,静止之物来对待,而是要以它的借鉴有助于解决我国文学发展中的实际问题"【4】P215),而迄今学界主要将关注点致力于日本"中国文学史"中对于小说戏曲方面的开拓性研究,很少注意到对经学的态度转变,故本文拟考察《诗经》文本随日本社会演变所生发的变化,将之放置于当时的社会语境、"文学史"语境中,从而爬梳其近代经典化之路。

一、明治维新前《诗经》文本的经典性

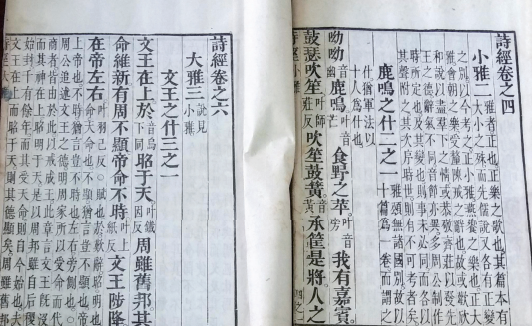

《诗经》源文本在其母国的经典性自不必赘述,其影响力贯穿了整个中华帝国的各个时期,尤以其"经学"的身份为重,作为儒家经典之一,在古代便成为东亚诸国学习的经典文本。

那么,日本开始近代化进程前《诗经》的地位如何,扮演了怎样的角色,又是如何从其母国脱胎而成日本《诗经》学的。这是考察日本明治维新后《诗经》文本经典重构的首要问题。关于《诗经》何时传入日本的问题,由于资料文献的缺失,目前学界尚未给出明确时间,王晓平在其著作《日本诗经学史》中认为"《宋书·蛮夷传》所载倭王武(雄略天皇)致刘宋顺帝的表。在这篇文章中已经引用《诗经》中的诗句"【5】(P前言P1)。张思齐则进一步考证其具体出处,认为基中的"不遑宁处"语出《诗经·小雅·采薇》中"王事靡璧,不遑启处"【6】(P218),并认为"雄略天皇这篇表的口吻(tone),与《采薇》一模一样"【7】(P2-4)。这至少可间接表明《诗经》文本已在五世纪左右传入日本。

日本起初并无文字和教育,依托于口口相传,直至应神天皇(270—310在位)时代,百济国派阿直岐前往日本,为太子菟道稚郎子的老师,由其教授中文典籍,学习汉字,后据日本《古事记》记载"并十—卷付是人即贡进(此和迩吉师者、文首等祖)"【8】(P128),即由百济汉学家王仁再次前往日本带去《论语》和《干字文》等经典,自此,中国的儒学开始影响日本的皇室贵族,典籍成为学习汉字的途径。

随着遣隋使和遣唐使全面学习了隋唐时期的文字、政治、文学、文化之后,日本进行了历史上的第一次变革——"大化改新",仿唐制设官治学,《诗经》作为五经之首,成为贵族学习的典籍范本,并以其经学特征,同样成为日本统治者进行"上以风化下,下以风刺上"的政治工具。

日本"应仁之乱"后,进入了战国大名互相割据混战的"战国时代",读书之业则由寺院、禅僧等传承,《诗经》成为禅僧学习和引用的重要文本。禅僧引诗注诗现象广布.他们禅儒结合.诗中往往极富禅意。

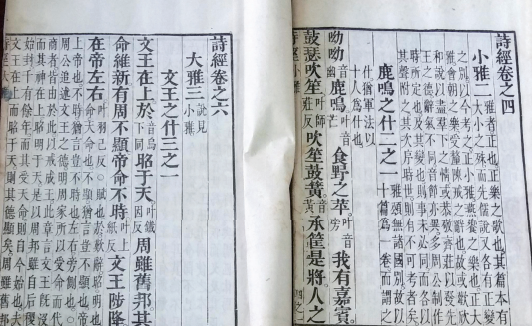

直至日本江户时代,社会稳定、文教昌盛,儒学开始成为独立之显学,《诗经》的传播阶层演变为贵族一禅僧—平民,寺子屋、私塾、藩校等成为《诗经》讲习的重要场所,儒者成为《诗经》传承的主力,且随着出版业的迅猛发展,进一步促进了《诗经》文本的流传与普及,并渐渐融入到日本社会的各个层面。《诗经》文本作为儒学的教科书,其教学方式以文本"素读"为主,即"用汉音通读经典原文,其过程就包含了汉语语音学习和汉字学习"【9】(P33),且作为考查方式之一,常常会以四书五经的内容作为作文的题目对学生进行考核。

儒学的宗经思想润物细无声地潜入日本各个阶层,对于《诗经》文本的解读也随着时代的变迁逐渐显现出其"文学性"的一面。以伊藤仁斋为首的一批汉学家认为诗有"人情",将《诗经》文本暂时跳出经学栅栏,逐步褪去"经学性",赋予其"文学性"。这为后来明治期《诗经》文本的经典"祛魅"奠定了基础,为其"再经典化"赋予了新机。

二、日本近代社会语境下《诗经》文本的"再经典化"""明治维新"是日本历史社会的又—重大转析点,继"大化改新"向中国学习后,日本将目光投向欧洲,积极索取欧洲的养分,开始大刀阔斧的改革。"明治维新"之名则取自《诗经·大雅·文王》;"文王在上,於昭于天。周虽旧邦,其命维新"【6】(P353)。那么,"文明开化"作为明治维新期间三大政策的一个,与"富国强兵"""殖产兴业"等结合,成为"近代日本国家'文明体'建构的重要内容"【10】(P29),据此,目本为加快近代化进程,行之有效的方法则是启发民智,据此,日本采用了西欧近代学校制度,于1871 年(明治4年)设立管理教育的行政机构——文部省,并于次年1872年(明治5 年)颁布《学制》,"将全国划分八个大学区,每区设一所大学;每个大学区划分32 个中学区,每区设一所中学;每个中学区划分210个小学区,每区设一所小学"【11】(P52),打破了封建纲常伦理,追求人的自由和权利,所有人都应获得学习的权利。学校教育呈燎原之势,迅速普及,一方面"打破身分制度,允许平民入学;二虽以国学为主,但增加很多洋学课程"【11】(P52),剔除封建糟粕,在全国做到"邑无不学之户,家无不学之人"。教师组成也由传统的汉学家转变为雇佣西欧人士,传播先进西学理论。

一方面日本新型的教育体制改革如火如茶地进行;另一方面,由于汉学根深蒂固的影响及传统硕学鸿儒的广布,汉学塾仍是彼时教育体系的重要存在方式,虽然传统汉学受到西方近代文明浪潮的激荡,但其早已根植于日本国民的思想当中,儒学在一定程度上仍扮演着举足轻重的角色。

基于明治时期的社会语境,《诗经》所代表的儒学体系需在激进动荡的社会中谋求新的定位,而追求西方文明的一批开辟鸿蒙之人,他们需要在前进中确立本国的民族根底,反而观照汉学。如当时给许多英文词语厘定日语译法,则采用了汉语词语,如logic(输理学)、Philosophy (哲学);为得到欧美国家的认同所建立的"鹿鸣馆"【12】,其取名则来自《诗经·小雅·鹿鸣》,即"呦呦鹿鸣,食野之苹;我有嘉宾,鼓瑟吹笙。"【6】(P207)若论明治前的《诗经》研究,自然是以其"经学"身份为第一要义,而面对明治期西方文明之风的荡漾,日本将汉学研究逐渐独立成一门学问——中国学,是"满足日本近代'国民精神'的需要而提供的学术产品,是基于中国文化研究所做的'辨章学术,考镜源流''"【13】(P44)。《诗经》逐步退出儒家的舞台,却赋予了其"再经典化"的契机,为复魅其"文学性"奠定了基础。

三、日本"中国文学史"语境下《诗经》文本的经典重构1.日本"中国文学史"书写契机伴随"脱亚入欧"之口号,日本全面进入西化状态,传统汉学固然失去江户时期如日中天之地位,但日本"中国文学史"的书写及出版却与日俱增,一方面是传统汉学家们为抵制激进的欧化主义所带来的传统文化及国民精神的衰败情况,找寻日本民族文学文化根源,强调汉文学所具有的精神力量和文化品格。如田口卯吉在给古城贞吉的《中国文学史》所附序中用汉文写道∶"本邦文学,半属汉文,而汉文之渊源中国,固不可俟言也……故不知中国文学者.未可共语本邦文学也"【【14】(序言1)。

日本长期受中国的文化熏陶,而在明治前,日本人将其融入到本国体系,成为自己文化的一部分;明治后,经欧风洗礼,将汉学独立出来,立为"中国学"。此时汉学家们受西方近代理论影响,先于当时的中国,开始重新审视浸淫许久的中国文学,梳理中国文学脉络,《诗经》文本则被置于新的社会语境与文学语境当中,获得"再经典化"契机,完成其经典重构之路。

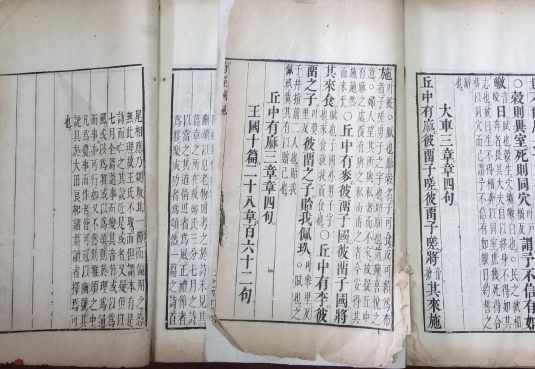

2.《诗经》文本在日本"中国文学史"语境中的经典重构明治期"中国文学史"的书写与出版的数量之多及速度之快令人瞠目结舌,如前所述,明治前儒学是显学,《诗经》文本的阐释与研究也一直在"经学"的樊笼里,直到江户时代的大儒伊藤仁斋,才开始聚焦"文学性",提出"人情说"。"持(活物本9。言初幼上定義燕<、其O義初幼上V定准燕L。流通变化儿、干量方熊"(诗活物也。其言初无定义、其义初无定准。流通变化、干义万态)15】(P108)。伊藤肯认人的价值,尊重人的欲望,一再强调"诗是写人性情的. 把对人性的反映看作诗歌价值的唯一准绳"【16】。江户期商品经济的发展,促进了阐释的变化。当时对于"人性"解放的隐含需求正逐步扩展,到明治期,追求人的权利,肯定人的价值这一观念直抵日本国民内心,《诗经》文本的重构之路也拉开序幕。

日本明治时期刊行的著作不下十余种,这里作简要罗列。末松谦澄《中国古文学略史》(1882),儿岛献吉郎《中国文学史》(1892)、《文学小史》(1894)、《中国大文学史古代篇》(1909)、《中国文学史纲》(1912),藤田丰八《中国文学史》(1895/1897?)、《中国文学史稿 先秦文学》(1897),古城贞吉《中国文学史》(1897/1902 再版),符川种郎《中国小说戏曲小史》(1897)、《中国文学史》(1898)及与白河鲤洋等合著的《中国文学大纲》,高濑武次郎《中国文学史》(1899/1905?),中根淑《中国文学史要》(1900),久保天随《中国文学史》((1904)、《中国文学史上》(1907)、《中国文学史下》(1910),松平康国《中国文学史谈》(刊行年不明),宫崎繁吉《中国近世文学史》(刊行年不明)【17】。甚中以末松谦澄、儿岛献吉郎、藤田丰八、古城贞吉、链川种郎及久保天随的著述具有代表性。未松谦澄、儿岛献吉郎和藤田丰八注重先秦文学的阐发,古城贞吉、符川种郎和久保田随则受西方小说理论影响,关注小说戏曲的研究。而《诗经》在明治期"中国文学史"中的经典重构主要表征为注重"个人情感的抒发,淡化政治经学的功用",如儿岛献吉郎所论述道∶"概诗人只不过是道出自己的心声,发泄自己的情志而已"【18】(P103—104),又如藤田丰八认为中国古代先民用诗来抒情,九保天随认为《诗经》是"教训的抒情诗"等等诸如此类分析均从"情"切入,"可以说以'情'观照、以'情'统领和评价中国古代诗词及诗词作家,是明治文学史中普遍存在的现象"13】(P197)。明治期的汉学家在其著述里可发现其受法国泰纳的"种族、环境和时代"三因素说"的影响颇深,儿岛献吉郎不止一次地强调文学与时代、政治、环境的互生关系,古城贞吉在其《中国文学史》的序论中就直言道∶"山川风土的形式、风俗好尚的异同成为一国的影子而映照于文学之上"【14】(序论P3),笆川种郎则开篇明义即论述中国南北方人种的差异导致"燕赵古来多悲歌慷慨之士"【19】(P2),久保天随则认为北方的气候和地理造就了汉族务实倾向,故而《诗经》当中很少以天地之美作为诗材。故而,明治期的"中国文学史"有共性也有个性,不同的汉学家以其阐发角度赋予《诗经》文本以新的身份,使其逐渐脱离经学的附庸,转而成为真正的文学作品立于历史长河之中,并在与当时西欧的经典相对比中走向世界经典之路。

日本的第一部"中国文学史"—《中国古文学略史》,由时任日本外交官末松谦澄(1855—1920),在英国伦敦日本留学生会上所作的讲进演基础上修订完成。它并非是一部现代意义上的"文学史",是基个人对于"诸子百家"所做的简要介绍和脉络整合。但对于"中国文学史"的书写则具有开创之功。自此,日本"中国文学史"的书写与出版纷至沓来。这是《诗经》首次置入"文学史"语境中探讨其经典意义。末松谦澄认为"中国文学史"中,属春秋末期至战国末期最为重要,这是"中国最有人气、最发达、学术文章技艺最进步的时代"【20】(P1),认为孔子是"世界理学者中首屈一指的豪杰"【20】(P15),虽然后世有人怀疑"孔子删诗"之说,但正如孔子所言,《诗经》对于考察上世的辞藻、了解风俗人情,以及识别鸟兽虫鱼之名多有裨益。除此之外,末松谦澄还指出读诗可知古人的宇审观,正可谓"怜惜宇宙自然,悲悯人间疾苦"【20】(P17)(文中如无特别注明,所有译文皆为笔者自译)。《诗经》秀逸隽丽的语句与后世陈腐雷同的诗歌迥然不同。其中,末松谦澄列举了五首诗歌,分别为《唐风·绸缪》《唐风·葛生》《魏风·陟岐》《王风·黍离》《卫风·竹竿》。未松谦澄认为第一首诗表现的是"乡间少男少女之间的野合之事"【20】(P18);第二首为寡妇独居之诗,情思缠绵;第三首为游子客居异乡、思念父母之情;第四首为途经废都,触景生情之作;第五首为女子远嫁怀乡之作。末松谦澄认为诗的言外之意余韵袅袅,唯有沉吟熟思方可体悟其中的妙处。英国诗人华兹华斯认为"诗的本质是强烈情感的自然流露"|21(P442),末松谦澄早年就读于英国剑桥大学,归国后又居明治政府要职,其接受西欧的影响甚多,故从"情"的角度出发,第一次在欧洲社会演讲及"中国文学史"中肯认《诗经》的文学价值。

儿岛献吉郎应为明治期、昭和-大正时期撰写"文学史"最多的汉学家.其毕其一生从"文学史""文学概论""文学考"等形式纵向、横向及深度不断阐释文学作品的经典化之路。首先,儿岛从时代、环境的角度阐发个体与客观世界的创作实践关系,认为文学是人思想的具化,思想是文学的本质。人的感情外化于文学,是文学的实体。文学者的使命便是通过文学或发挥个性,吐露自己的心声和际遇;或宣扬国民性,将现实世界理想化,将世俗艺术化。故文学无法脱离社会而存在,诗人也无法脱离社会而生存。进而,儿岛从地理环境的区别将《诗经》文本归为北方文学,认为三百篇是"具有文学的趣味与教训的道德之书"【22】(P38)。儿岛献吉郎认为十五国风都是抒情诗,是"无邪之思",是君臣父子夫妇兄弟朋友之间的人事之情,书写真情的同时不会逾越道德的法规,儿岛以"感情"为本位,注重阐发《诗经》文本的情感特征。另一方面,儿岛又看重《诗经》文本的语言特色,着重从《诗经》文本的韵法来考察其经典性。在《中国文学史纲》中讲到了《诗经》的押韵法.儿岛认为诗以声律而存在,因声律而得以吟唱,传通后世,凡为诗,则具有韵,这是自然的理式。诗以声律为主要条件,是诗歌能够朗朗上□,传通后世的必要条件,列举了《卫风·伯兮》,并详细分析了该诗,认为这首诗表现了夫妇之间的情爱,诗中第一章每句押韵,前两句为仄韵,后两句为平韵;第二章与后世七言绝句的用法相同,其中第一句、第二句和第四句押韵;第三章和第四章与后世五言绝句的用法相同,其中第二句和第四句押韵。儿岛献吉郎从修辞的角度来考察《诗经》文本的经典性意义。可以说儿岛献吉郎是明治期少有的孜孜不倦笔耕不辍的"文学史"家,在《中国文学史纲》及《中国大文学史古代篇》中始终立于"感情"之位,注重阐发《诗经》文本作为文学作品所具有的情感宣泄功能,《诗经》文本生发了新的活力。

之后,日本著名史学家藤田丰八(1869—1929)于1895年、1897年分别出版了《中国文学史》和《中国文学史先秦》。首先,藤田丰八肯定了中国文学在世界文学中的地位与价值。藤田指出"中国文学在东西的天地之间绽放着光彩,是东亚文明的源泉"【23】(P序论1,并论述到"论古老,中国文学是世界上最古老的;论寿命,是世界上最长久的;论风化,是世界上最宽广的;论富饶.是世界上最富饶的;它的真正价值是与世界文学相比也毫不逊色的。我认为中国文学的优秀程度在世界文学史上都是永保其位置的"【23】(P序论2)。藤田将中国文学放入世界文学语境中来谈其文学和文化价值,无疑是具国际视野的。他从人种、地域及环境来论述中国文学的发生及特质,将中国文学与印度文学的发生相比较,认为中国文学由汉民族兴起,印度受雅利安人的入侵后,由雅利家人操控.共同特点是具有排他性的情绪,国民的自负心较强,排斥外来文化。其次,由于汉民族居住于北方,北方的气候和环境使得中国文学具有雄伟夸大的特质。藤田总括了《诗经》"风、雅、颂"的风格,他认为"周南与日常生活联系密切,为天下万事祈福;召南的至诚惇恪不犯秋毫;邯风的处变不惊,自守渊静;齐风的侠气翩翩;唐风的忧思深远;秦风的秋声朝气;豳风的民情切切;小雅的忠厚;大雅的深远;周颂的天心希声;鲁颂的遵守礼法;商颂的天威大声。这些诗大部分都是抒情诗"【23】(P27),藤田提取了《诗经》文本的特质,与其他国家的古代文学做对比,点出了中国文学自古以来的本质特征,是极具前瞻性的论述,是对中国文学所作的横向拓展。另外,他从地域人种的因素来解释以《诗经》为代表的中国文学缺乏想象,注重人间道德行为的约束。中国北方人意志力强,且务实,因此诗题很少有脱离人事的,大多都是讽刺政治道德,以达到教育上、政治上的目的。藤田认为这种服从于天道、人道理念,"不能自由地放浪于天地之内"的思想【23】(P30,正是北方人强盛意志的体现。同时,受封建家长制影响,父母兄弟的血族关系,君臣长幼的非血族关系所产生的亲爱之情受制于强大意志的制裁,君臣相思之情、父子相慕之情、男女相恋之情,其"受制于礼",故只能隐晦表现。藤田分别列举了《周南·汉广》《召南·野有死腐》《召南·行露》,藤田认为《周南·汉广》表现了不敢冒犯"礼"之意;《召南·野有死麝》中,乱世之中,淫风虽行,用狗叫来隐射当时情景,也是止干"礼"的表现;《召南·行露》中,"岂不夙夜"表现了"情","谓行多露"暗喻了"情"受于"礼"的束缚。这都表现了"情感"和"意志"之间的强烈冲突。藤田认为这使想象力缺失,受制于规矩准绳使得感情不能得以放纵,虽然缺失了天然的美,而带来意志和感情生发的冲突之美。《诗经》正是这种拥有强盛意志的北方人以"诗的文字"抒发真情的诗篇。藤田认为《诗经》具有文学的趣味,又有道徳上的教化之用,是善与美两者完全调和的产物。从经学和文学的双层意义给与《诗经》经典价值的肯定。藤田已从美学意义上来观照《诗经》文本的经典意义,从西方理论角度给予"再经典化"。

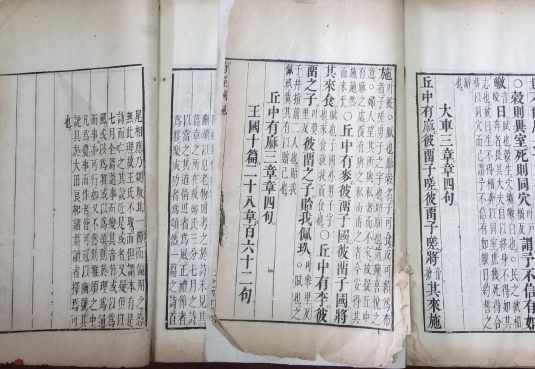

古城贞吉(1866一1949)所著的《中国文学史》是日本第一部中国文学史通史。其幼时在私熟研习汉学,19岁进入东京第一高等学校,翌年退学开始自修中国文学、经学,师承日本江户时期大儒竹添进一郎|24|,古城贞吉与儿岛献吉郎等不同在于他并未接受当时新式大学的需陶,故西方的新理论于他来说并非能信手拈来,故而古城贞吉的文学观仍受古代儒学浸染,在其《中国文学史》当中,注重诗文的阐发。古城贞吉将《诗经》中的商颂五篇划为"诸子时代以前的文学",古城认为"上古的歌谣保存至今最确切的应为商颂五篇,皆为殷代的作品,四言句的神歌"【14】(P22),五篇都辞义严肃,作为古代的神歌可以说是生机勃勃的。至于周诗,古城贞吉认为诗三百篇大多都是此时代的作品。其句法篇长短不一虽无定律,大多以四言为主,但其词温柔敦厚,从此成为周诗的特色,后世多以此为源头。他举《诗经·大雅·文王之什》篇,并与商颂的清峻严厉作对比,来论证周诗的宽缓柔和,借此来说明当时周王朝的德声融洽,实则说明了文学与时代的关系。其后,古城贞吉又在"诸子时代"的文学中将《诗经》文本置干儒家经典之中,却主要从儒家经典的角度来论述《诗经》文本的特征,古城贞吉说道"其词善恶美刺,其教以温柔敦厚为旨归,其义一言以蔽之为思无邪,是以儒学的诗故而以子夏传之,至汉分为四家,以毛公为最盛"【14】(P57—58)。由此,可看出儒学之干古城贞吉的深远影响。《诗经》文本在此虽未褪去其经学意义,但古城阐明了诗歌与时代之关系,国家的气运影响文学风格。

符川种郎(1870—1949)毕业于东京大学,其著作《中国文学史》闻名遐迩的原因在于直接影响了我国的第一部"中国文学史"的书写【25】,以及其对于中国戏曲小说研究的开山之功。然而,《诗经》文本在其"中国文学史"语境中也显示出了不同。链川种郎从人种的角度认为《诗经》文本体现了北方人的性质——具有务实倾向,故而肯定了《诗经》文本原先的政治教化之用,但其笔墨更着重于对于《诗经》作为"诗歌"所具有的"感兴"功能,即"情"的发现。筷川认为这种在道德枷锁里发现的情正如孔子所言"思无邪",一方面受道德的约束,另一方面却能将情熔铸于感兴之物中,这是一种中和的美。"聚集于内心的"情"可如天马行空一般,而其发出则或为激励,或淫猥,或狂纵,或愤恨,但当道德主义熔铸干意志当中,则"情"有了羁绊,其放逸有了束缚,则不可过于淫色,不可过干怨诽,不可过干激励,需调和双方,中和其狂纵"【19】(P36)。笆川种郎解释了《诗经》的诗歌之所以悠扬,之所以优与美并存的原因在于其诗歌能够将"善"与"美"调和得恰如其分。符川种郎以美学的角度阐释了《诗经》,而这种文学观念也体现在其后关于戏曲小说的论述当中。

久保天随(1875—1934)毕业于东京大学汉文科,于1903年、1904年分别出版了两部《中国文学史》,分别为人文社和早稻田大学出版,二者名字相同但其写法及体例却有差别。首先,其与上述几位汉学家一致,认为中国文学史在世界文学史中占有重要地位,他也是从人种的角度来考察文学特质,从世界地理的角度阐释汉民族的形成。久保认为《易》《书》《诗》是中国文学的三大古典,认为《诗》是三者中纯然的文学作品。久保是第一个能够专业、系统地将西方理论应用于"中国文学史"、且能够用比较视野在"中国文学史",的书写中来观照《诗经》与世界文学异同的汉学家。首先将《诗经》的《商颂》与印度毗耶娑的《摩词婆罗多》、希腊荷马的《伊利亚特》作比较,认为中国的诗是第一次有严密正确的意义,但是并不是真正意义上的"叙事诗",而是有"叙事倾向"的诗,久保认为中国人并不了解诗真正的性质,且中国人没有将历史事实诗化的习惯,故没有真正意义上的叙事诗。其次,在论述"风雅颂赋比兴"之意时,久保用欧洲的"诗学"理论来解释其意义,指出"风雅颂之外是赋比兴,它们合起来称为六义。并不是内容上的类别区分,而完全是外形上的分科。换言之,根据叙述方法的异同,是修辞学上的判别"【26】(P51),"比"是借他物来表达意义,久保认为以修辞学的角度来看则是"直喻";"兴"是以他物来触发情思,为"隐喻",并指出中国文学的"六义四始正变"是中国诗学的根本标准,与亚里士多德的"诗学"理论共同推进了文学的发展。从《诗》的内容来看,指出《诗经》里的诗既为"抒情诗"也是"教训诗"。同时,他认为北方的气候和地理造就了汉族务实倾向,《诗经》当中很少以天地之美作为诗材。论及《诗经》的功用时,久保认为与希腊时代学者论诗是"自然界的模仿、人间描写"这一理论相反,中国文学是用诗来达到教化之用。同时,久保认为受制于"家长制"下,君臣父母、兄弟朋友等从伦理关系而出的亲爱之情,受制于强大意志的制裁,大部分在形式上都是止于"礼"的,其内层则是"敬天畏命",故虽有"恋爱诗",却是"教训的抒情诗"。这种艺术上的"美"和道德上的"善"能够合二为一,使《诗经》读来则有"温柔敦厚"之感。久保天随从比较视角将《诗经》文本置于世界文学语境之中,并且在"中国文学史"的语境下,能够用西方近代理论来重新阐释《诗经》文本,拓了《诗经》文本的"世界经典"意义,真正地从"世界文学"角度来进行《诗经》文本的经典重构。

综上,明治时期的"中国文学史"层出不穷,但其大多都受泰纳"种族、环境和时代"三因素说的影响,诸多汉学家则从《诗经》文本与时代、地理环境、政治社会、人种间的联系来论证《诗经》文本的特征——即作为北方文学的《诗经》,体现了北方人务实的倾向。然,又受到日本传统美学理论及近代西方的影响,《诗经》文本完成了其从江户时期主流意识形态到近代文学经典身份的转变,"经学"身份得以祛魅,返魅其客观的"文学作品"身份。这一转变是日本从汉学到中国学的变化,是《诗经》文本从意识形态转向文学经典的必由之路。

结语

明治维新的社会语境给予了《诗经》文本经典重构的契机,传统权威的"经学"地位受到前所未有的挑战,而明治期日本汉学家们"中国文学史"的书写则赋予《诗经》源文本以世界视角下的观照。明治期"中国文学史"的书写很大程度是为了在"欧风"浪潮中追寻本民族之源,故而大部分学者受西欧近代理论影响,如泰纳的"种族、环境和时代"三因素说等,将理论与文本结合,从科学的角度考察《诗经》源文本的经典意义,使得《诗经》文本经历了从母国的"经典"身份——东亚"经典"——世界"经典"的转型。明治期"中国文学史"语境下的《诗经》文本的经典重构生发出了其"世界性"内质。

注释∶

【1】 戴燕,文学史的权力(增订版)【M】】. 北京∶北京大学出版社,2018.

【2】钱婉约.从汉学到中国学【M】.北京;中华书局,2007.

【3】 钱钟书.管锥编【M】.北京∶中华书局,1979.

【4】孟庆枢.固本求新——孟庆枢教授讲中国比较文学的新视野【M】.北京∶中央编译出版社,2014.

【5】 王晓平.日本诗经学史【M】.北京;学苑出版社,2009.

【6】 毛亨 郑玄毛诗传笺【M】.北京∶中华书局,2018.

【7】张思齐.日本诗经学的历史发展及其基本特征【J】.大连大学学报,2012(5).

【8】 太安万侣 邹有恒、吕元明译古事记【M】.北京∶人民文学出版社,1979.

【9】 林彬晖.《诗经》在日本江户时代"中国教科书"身份的探讨【J.东方论坛,2017(2).

【10】李妹蓓."文明开化"政策与明治曰本国家 "文明体"建构特点【J】.日本问题研究,2019(4).

【11】 汪森.明治政府的文明开化政策【J,史学集刊,1987(1).

【12】日本为获得欧美国家的认可,建立的一所沙龙式会馆,供欧美及日本达官贵人聚会宴饮.

【13】 赵苗.目本明治时期刊行的中国文学史研究【M】】.郑州∶大象出版社,2018.

【14】 古城贞吉中国文学史【M】.东京;经济杂志社,1897.

【15】】 张文朝.伊藤仁备O诗经舰V二→V∶了【J.九州中国学会报,2007.译文为张文朝所译.

【16】 王晓平.伊藤仁斋父子的人情《诗经》说(C)诗经国际学术研讨会,1993。

【17】本文借鉴部分来自(曰)井上泰山,日本V书十为中国文学史编基【【J大阪∶開西大学柬西学街研究所纪要(46),2013.

【18】(日)儿岛献吉郎,中国大文学史古代篇【M】.东京∶富山房,1909.

【【19】(日)征川种郎中国文学史(M).东京∶博文馆,1898.

【20】(日)末松谦澄.中国古文学略史(M).东京∶文学社,1882.

【21】 胡经之.西方文艺理论名著教程(M).北京∶北京大学出版社,2015.

【22】(日)儿岛献吉郎.中国文学史纲(M).东京∶富山房,1912.

【23】(日)藤田丰八中国文学史稿 先秦文学(M).东京∶东华堂, 1897.

【24】(日)竹添进一郎(1842—1917)日本近代史上的著名汉学家,名光鸿,号井井。著有《毛诗会笺》等.

【25】林传甲的《中国文学史》明确指出仿日本筵川种郎之作.

【26】(日)久保天随.中国文学史(M).东京∶早稻田大学出版社,1904.

作者简介∶鲍卉,1991年12月13日,女,陕西省西安市导师∶谷鹏飞教授所属学术机构;西北大学文学院职称职务;全日制博士研究生研究领域∶比较文学与世界文学、中日比较文学、日本汉学